Sondervermögen, Sondergewinne

– wie der Staat den Kapitalismus am Leben hält Die Aktienkurse sagen oft mehr über eine Gesellschaft aus als die Reden ihrer Minister. Als das

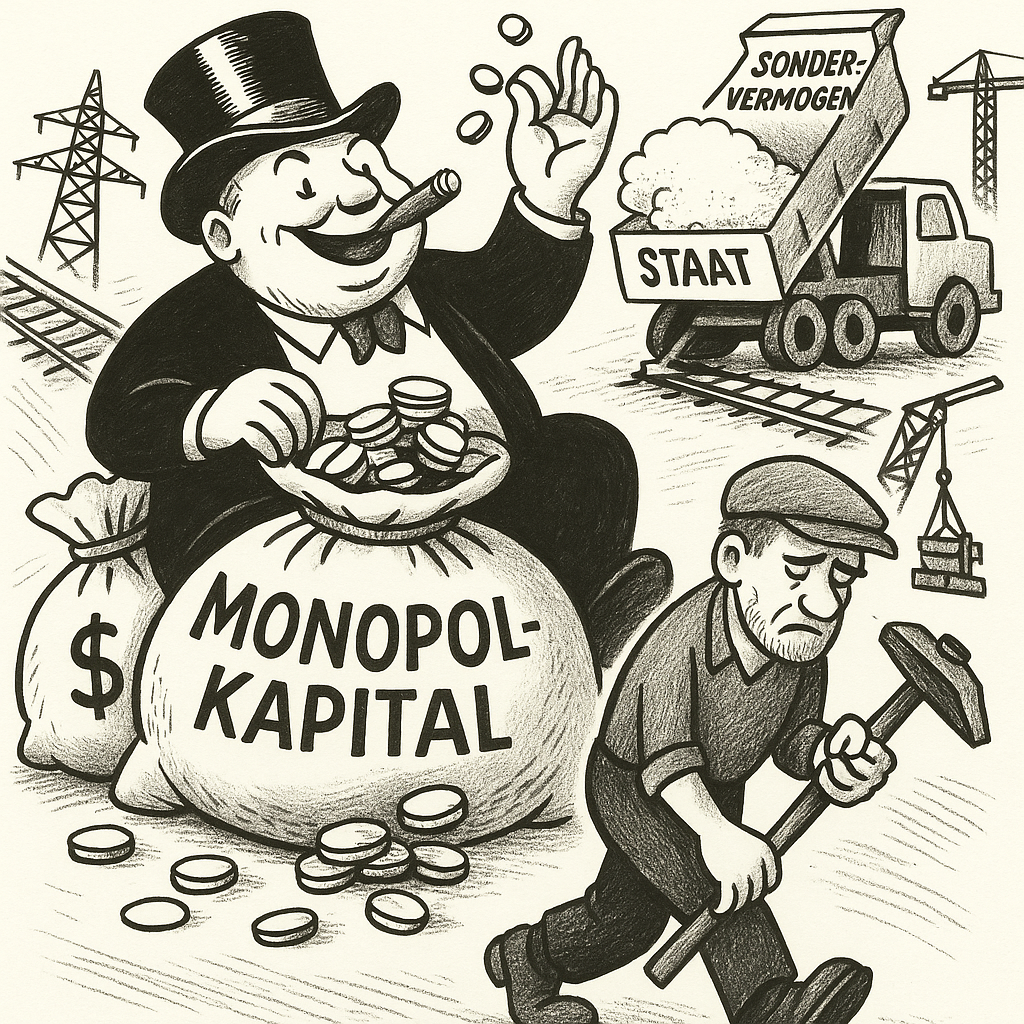

Bild:KI-generiert

Bild:KI-generiert

– wie der Staat den Kapitalismus am Leben hält

Die Aktienkurse sagen oft mehr über eine Gesellschaft aus als die Reden ihrer Minister. Als das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr verkündet wurde, explodierte der Kurs von Rheinmetall: über 1000 Prozent Plus in drei Jahren. Die Aktie ist ein Barometer – und sie zeigt: Hier wird nicht „die Sicherheit gestärkt“, sondern Kapitalverwertung auf Staatskosten organisiert.

Jetzt kommt der nächste Schub: 500 Milliarden Euro „Sondervermögen“ für Infrastruktur – Straßen, Stromnetze, digitale Netze. Klingt nach Fortschritt, ist aber vor allem eines: ein gigantisches Konjunkturprogramm für das deutsche Monopolkapital.

Der Staat als Retter in der Verwertungskrise

Marx hat’s längst beschrieben: Wenn das Kapital an seine Grenzen stößt – wenn die Profitraten sinken, wenn Überakkumulation droht, wenn neue Märkte fehlen – dann muss der Staat ran. Nicht als neutraler Vermittler, sondern als ideeller Gesamtkapitalist. Er sorgt dafür, dass die Bedingungen der Kapitalverwertung erhalten bleiben – mit Steuergeld, mit Krediten, mit Gesetzgebung.

Das „Sondervermögen Infrastruktur“ ist genau das: eine kapitalistische Überlebensmaßnahme. Keine zehn Jahre ist es her, da galt in Berlin noch „Schuldenbremse first“. Jetzt werden hunderte Milliarden über Schattenhaushalte verteilt. Nicht etwa, weil der Staat plötzlich sozial geworden wäre – sondern weil das deutsche Kapital Verwertung braucht. Und wo der Markt es nicht mehr schafft, muss die Staatskohle ran.

Wer bekommt das Geld?

Nicht etwa die Krankenhäuser. Nicht die Kitas. Nicht die Mieterinnen. Sondern: Heidelberg Materials, Hochtief, Siemens Energy, Vossloh. Also genau die Player, die schon bei den letzten staatlichen Konjunkturspritzen abkassiert haben. Die Unternehmen, die „systemrelevant“ sind – also für das reibungslose Funktionieren der kapitalistischen Produktions- und Zirkulationskette gebraucht werden.

Ob Bahnstrecken, Stromtrassen, Glasfaser oder Wasserstoffleitungen – das Kapital kriegt neue Verwertungsfelder. Nicht etwa, weil der Bedarf so groß wäre, sondern weil neue Märkte erschlossen werden müssen. Infrastrukturen sind Kapitalgüter – und deren Ausbau garantiert Profite, auf Jahrzehnte hinaus. Der Staat sichert Nachfrage und minimiert das Investitionsrisiko. Dafür kassiert er keine Dividende – aber die Konzerne schon.

Und wer zahlt?

Bezahlt wird wie immer von unten. Nicht direkt, sondern durch die berühmten „Zwänge“: Kürzungen im Sozialen, rigide Haushaltsführung, Einfrieren öffentlicher Löhne. Das Märchen vom „Sondervermögen“ ist ein Etikettenschwindel – das Geld fehlt an anderer Stelle. Und auch wenn es über Kredite finanziert wird: Die Rückzahlung wird über Jahrzehnte auf die werktätige Klasse abgewälzt.

Das ist die wahre Funktion solcher Investitionsprogramme im Kapitalismus: Sie retten nicht den Planeten, nicht den Verkehr, nicht die Daseinsvorsorge. Sie retten das Kapital – in seiner nationalen Form, in seiner Monopolform. Die Aktienkurse sind nur das Symptom. Der Kern ist: Der Staat führt den Klassenkampf – aber nur nach oben.

Was tun?

Wir dürfen uns nicht blenden lassen von Technikbegeisterung, Digitalisierungsmärchen und Infrastrukturversprechen. Solange die Produktionsmittel in den Händen des Kapitals sind, dient jede noch so große Investition der Profitmaximierung – und nicht dem Gemeinwohl.

Wer eine andere Infrastruktur will – für Menschen, nicht für Monopole – muss das Eigentum in Frage stellen. Alles andere ist Illusion.